Es todo tan curioso lo que me ha pasado en la vida”, dice Guayo Aránguiz. Sentado en un departamento en Vitacura con vista a la cordillera, prende un cigarro, se recuesta en un sofá y comienza a relatar su historia, una en la que la intuición y el destino se han encargado de dirigir. Su recuento comienza el año 68, cuando salió del colegio San Ignacio del Bosque; aunque consideró estudiar Arte, se decidió por Turismo en el Incacea. “Siempre fui bien artista, pero me gusta compartir con gente y la vida de un pintor la encuentro solitaria”. Recién egresado trabajó de guía turístico y después de un año entró a trabajar al Sheraton. “Durante tres años estuve haciendo de todo, desde room service hasta recepcionista. Era el hotel más top de la época. Existían el Sheraton, el Carrera y nada más”.

Un día recibió un llamado de su amiga Constanza Vergara para ofrecerle un puesto a cargo de adquisiciones en el laboratorio Reifschneider Max Factor. “Mi pega era bien de escritorio hasta que, de aburrido, me metí en el laboratorio donde los químicos farmacéuticos creaban los productos. Empecé a opinar sobre los colores que estaban fabricando y me di cuenta que le pegaba al asunto. Yo soy bien creativo y siempre he tenido buen gusto, así que fui a la gerencia y los convencí para que me pusieran a cargo de las vitrinas de Max Factor”. Bastaron unas pocas muestras de su trabajo para que Guayo dejara en evidencia su talento así que la empresa lo mandó por cinco meses a estudiar maquillaje a la central de la marca en Hollywood. “Ahí hice una práctica en el salón de la compañía que se especializaba en maquillaje para cine. Era un desfile de estrellas. La primera mujer en prestarme la cara fue Raquel Welch”.

De vuelta en Chile se dedicó por dos años a hacer clases de maquillaje y eventos con Max Factor, hasta que, otra vez, el llamado de Constanza Vergara, quien había asumido como directora de la Revista Paula, le cambió la vida. “Me pidió que la ayudara a hacer una moda con Roberto Edwards. Nunca había hecho maquillaje para fotos. ‘Robin’ –como le dice al afamado fotógrafo– quedó alucinado con el resultado y me dijo que trabajara con él. Así que renuncié y me fui a Paula”. Su trabajo como maquillador lo complementaban con el de Luigi y otro de los pocos peluqueros de la época para peinar a las modelos.

Un día Roberto Edwards le informó que le tenía un departamento arrendado en Nueva York y una pasantía en la peluquería La Coup, en Madison Square, para que aprendiera todo sobre pelo, cortes y peinados. “Me fui por ocho meses. Era la Carmela total, primera vez que pisaba Nueva York y estaba alucinado. Partí lavando pelo, sirviendo café, barriendo, y en las tardes, cuando cerraban, nos hacían clases a los que estábamos de practicantes”. Pero fueron las noches las que realmente se grabaron en su memoria. “Caí en muy buenas manos, en mi edificio vivía una niña bien jet set que me ‘adoptó’ y me incluyó en todos sus panoramas. Formamos un grupo inolvidable, con Rudolph Nureyev y Margot Hemingway íbamos a comer a restoranes, salíamos a bares, era la época del Studio 54, de Andy Warhol, yo era la mascota y no paró el sandungueo. Nunca lo había pasado mejor”.

El 75 volvió a Chile y fue editor de belleza y moda en Paula por seis años hasta que Luigi lo invitó a trabajar con él. “Imagínate lo que fue para mí que el maestro de los peluqueros me llamara. El tenía a la mejor clientela de Santiago”. Durante un tiempo trabajó la mitad del día con Luigi y la otra en Paula, pero cada día iba siendo más claro que lo suyo era la peluquería y decidió montar su propio salón en un segundo piso en la calle Enrique Foster. “Me acuerdo de llegar en las mañanas y que las mujeres colgaban de la escalera. Se fue corriendo la bola y las clientas se agarraban a carterazos para ser atendidas primero. Tuve que imponer el sistema de pedir hora”. Desde entonces la historia es más conocida: atendió en diferentes lugares hasta que se instaló en un departamento en los edificios franceses de Gertrudis Echeñique, donde su exclusiva clientela fue a verlo durante diez años. El 99 se cambió a su peluquería actual: un luminoso y amplio salón en Alonso de Córdova donde ha atendido a presidentes y a la elite gobernante de un partido y de otro, a la reina de Jordania y a Sara Churchill, entre otros.

¿Por qué cree que fue tanto el fenómeno Guayo cuando recién partió como peluquero?

En ese tiempo eran muy pocos los peluqueros famosillos que había. Hubo una reinvención de esta profesión en esa época. En Chile empezó a haber más plata, la gente viajaba más, empezó a tener más mundo. Antes era muy clásico todo, se usaba el tubo en las mujeres y nada más, era muy uniformado. Yo soy de pelo natural, cambié los tubos por el brushing. Mi innovación fue buscar cortes fáciles, hacerlos perfecto y que las clientas se los pudieran peinar en la casa solas. Además, soy capaz de encontrar el corte que mejor le queda a cada persona.

¿Un estilista?

No, yo soy peluquero. Eso de estilista es una siutiquería.

¿Es verdad ese cliché del peluquero confidente?

Ser peluquero es lo más sicológico que hay, somos sicólogos en potencia. Es la mejor terapia. El peluquero es neutral, se le tiene confianza y a las mujeres les tocan la cabeza y sueltan la lengua. Ellas se van relajando y uno sólo tiene que escucharlas y a veces aconsejarlas.

Me imagino los secretos y cahuines que le llegan.

Olvídate. Me acuerdo una vez que una clienta que estaba casada con un ministro de Pinochet vino a que la peinara porque tenía una comida en La Moneda y quería estar regia. Le dije que sí, que la iba a dejar estupenda, porque yo sabía que era la última comida que iba a tener allá. Me enteré antes que nadie que a su marido lo iban a sacar del ministerio. Otra vez me tocó presenciar una pelea entre Lucía Hiriart y Pinochet por la salida del general Leigh.

¿Por qué cree que se ha mantenido vigente?

Tengo buen gusto, soy sobrio, clásico… Pasé a ser un clásico con una clientela estupenda. En lo que más me fijo es en la distinción y en la naturalidad. Eso es lo que trato de fomentar en mis clientes. He atendido a familias por cuatro generaciones.

¿Hay cosas en las que no transa?

No sigo las modas, eso del desmechado era del terror, tampoco acepté nunca peinar los jopos ochenteros. Una vez una clienta me pidió las trencitas de la mujer 10 y tuve que decirle que fuera a otra peluquería, es que no transo ciertas cosas. Y les estoy haciendo un bien, porque busco que la clienta se vea distinguida, natural y moderna. Siempre digo: no hay malos pelos, hay malos peluqueros. La peor manía es hacer lo que se usa, hay que tener cuidado de caer en las modas.

¿Qué es lo más difícil de tener como clientas a las mujeres chilenas?

Lo que me enferma de Chile es la inseguridad de las mujeres. Ves a las lolas de 18 y 25 años y son todas iguales. Parecen evangélicas con esos pelos largos. No entiendo cómo no aprovechan de hacerse un corte entretenido, de experimentar. Pero le tienen pavor a ser la distinta del grupo, hay un pánico a llamar la atención.

¿Cuál es el mayor pecado de la mujer chilena cuando se trata de look?

Las mujeres entre 28 y 45 tienen el complejo de vestirse como las hijas. No quieren soltar nada. Llegan a la peluquería con el discurso de “no me dejes como una vieja”. La que compite con la hija es la pesadilla. La vieja aniñada es lo peor. Es como la que se estira: no se ve más joven, se ve como una vieja estirada.

¿Cuál sería su consejo?

El look de pelo largo queda bien hasta los 35 años máximo, después la regla es que llegue al hombro. Es una cosa muy latinoamericana eso de querer verse como de veinte. El secreto es usar ropa que te dé una edad indefinida: un blazer azul, una camisa blanca, zapatos bajos, un vestido de una sola pieza… Si no, parecen viejas locas. Después de los 45 las mujeres son más relajadas, más seguras, se atreven a cambiar, me dicen “probemos, total si no el pelo crece”.

¿Cómo se mantiene actualizado?

Todo los años viajo a Nueva York. Veo lo que pasa en las calles, ahí está la inspiración.

¿Hay glamour en Chile?

Hasta el año 70 acá en Chile había glamour-glamour. María Angélica Bulnes, Ana María de Grenade, Teresa Dörr, Soledad Errázuriz, Paz Greene, María Teresa Alamos (que hasta el día de hoy es mi inspiración), etcétera, eran un grupo de mujeres espectaculares, pura clase, se vestían increíble, vanguardistas… Fue una generación que pasó de la fomería del baile de estreno a la discotheque.

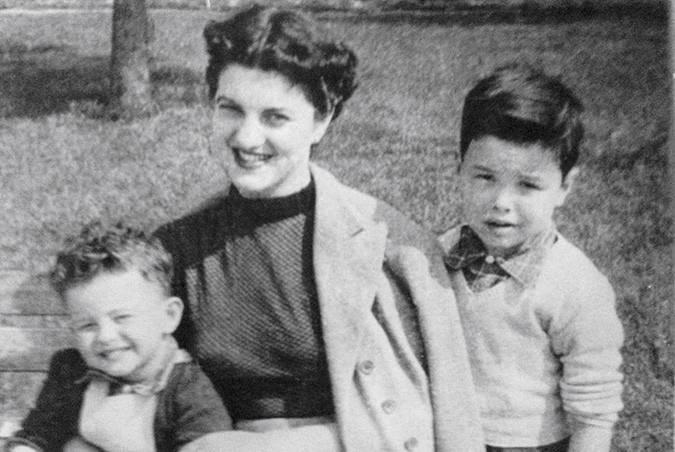

Viene de una familia conservadora y tradicional. ¿Cómo vio esto de que se dedicara a la peluquería?

Quizás quedó la embarrada pero yo nunca lo supe. Mi mamá era una mujer muy inteligente que siempre me dijo que fuera lo que quisiera pero que lo hiciera bien. Mi papá era un agricultor conservador y mi familia es lo más tradicional que hay. Yo he sido un muerto de la risa toda la vida y me importa un bledo lo que piensen de mí. Esta profesión me hace feliz y me ha ido mejor que a muchos de mi familia que se inclinaron por carreras más tradicionales.

Lleva 35 años dedicado a esto, ¿descansa alguna vez?

Desde hace dos años decidí trabajar medio día, me aburrí de sacarme la mugre y opté por calidad de vida y poder ir a mi casa de Pirque más seguido. No quiero ser el más rico del cementerio. Fue lo mejor. Siempre sigo mis intuiciones y me han funcionado bien.

¿Deja de ser peluquero en algún momento?

Yo miro a alguien y sé qué look debería tener. Veo a la gente terminada. Y eso es un don. No es renunciable. Uno no se hace peluquero, peluquero se nace.