FUENTE ALEMANA

Para muchos, aquí están los mejores sándwiches de Santiago. Desde mediados de los años 50 que está en la Alameda la Fuente Alemana. Su nombre deriva del monumento del mismo nombre, un hito en esos años. “Juntémonos en la Fuente Alemana”, se decía, y el restorán lo hizo suyo. Han sabido mantener el carácter tradicional y lo mejor que les puede pasar, cuenta su administrador, Claudio Siri, es que lleguen clientes que no van hace años y les comenten que el sabor es el mismo. La modernidad se integra, pero sólo donde no se ve directamente, “del mesón hacia adentro”, es decir en la cocina, en la producción, pero no en la comida. Ellos mismos hacen su pan amasado, también tienen una receta propia para la mostaza, y sus especialidades son los lomitos de cerdo (que se prepara al jugo) y el sandwich Rumano, una hamburguesa de cerdo y vacuno aliñada con ajo y ají. Un lugar atemporal, que no necesita renovar su imagen ni tiene que ver con la moda. Alameda Bernardo O’Higgins 58 y Pedro de Valdivia 210.

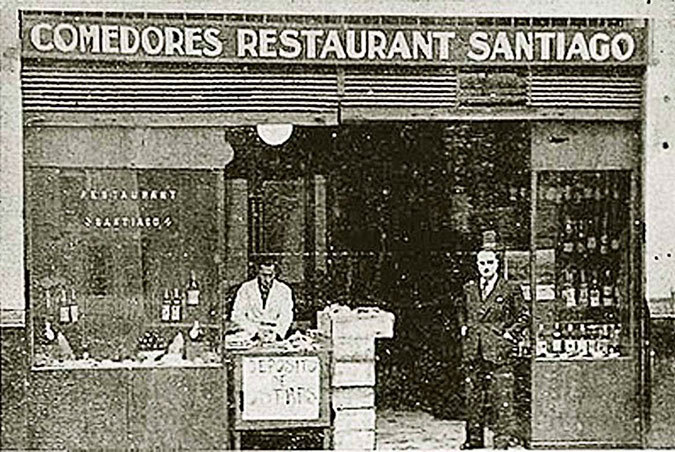

LA BAHIA

Conocido por sus exquisitos mariscos, sus ostras en caldo de tortuga –la especialidad de la casa y el plato preferido de Pablo Neruda– y por un enorme acuario lleno de ranas y langostas, La Bahía marcó un hito entre los santiaguinos de principios del siglo XX.

Fundado en 1922 por los hermanos Mituel e Isidro Tort, estaba ubicado en Monjitas, muy cerca de San Antonio. En sus cuatro décadas de vida llegó a tener cerca de 200 empleados y diez barman en la barra, los que preparaban clásicos tragos, como cola de mono y borgoña con frutillas. Los mozos, siempre impecables, atendían con smoking negro de solapa roja y el maître con uno igual pero con solapa negra de raso. Uno de los más famosos era Luis Riffo, que se sabía de memoria las preferencias de todos los clientes y tenía la costumbre de tratar de “reina” a las señoras, “princesa” a las solteras y de regalarles una rosa cada vez que llegaban.

El menú estaba escrito en inglés y en español, y los muros decorados con dibujos hechos por Mundo Searle. También, los clientes podían cortarse el pelo, gracias a una peluquería que había ahí mismo.

En La Bahía se juntaban los más importantes políticos, literatos y actores de la época, como Joaquín Edwards Bello y Francisco Coloane, además de muchos extranjeros, como Clark Gable y Cantinflas.

El 9 de agosto de 1963 los dueños invitaron a sus mejores clientes a “la última cena”, una comida antes de cerrar sus puertas para siempre. Al terminar, los barman hicieron público el gran secreto de la casa: la receta del cola de mono. Años más tarde se demolió el edificio y hoy sólo se recuerda el lugar gracias a un centro comercial que lleva el mismo nombre.

PAPA GAGE

Fue uno de los cafés más representativos de la belle époque santiaguina. Ubicado en Huérfanos con Ahumada, era una antigua casa con tres patios, una pila de agua y una gran terraza en la entrada que se llenaba todos los veranos. Bautizado así en honor a su dueño –un viejito gordito y muy simpático que tenía la gran habilidad de seguirle el gusto a sus clientes–, el Papá Gage era el lugar de encuentro de escritores y poetas. Como Rubén Darío, quien en 1888 cerró el espacio para celebrar junto a sus amigos el lanzamiento de su primer libro, Azul. Ahí se gestaron también muchas de las conversaciones que más tarde terminaron en la Revolución de 1891, donde murió el presidente Balmaceda. También llegaban mujeres y hombres elegantísimos, con zapatos de charol, bastones de junquillo con empuñadura de metal niquelado y pañuelos de seda asomados en los bolsillos con un descuido muy estudiado. El minuto de fama del Gage fue en 1910, para las fiestas del Centenario, donde se preparó un menú tan exquisito –de seis platos– que superó con creces el banquete ofrecido por el presidente Emiliano Figueroa.

LA NOVIA

Todas las tardes se sorteaba un disco entre los clientes de esta confitería. Hasta aquí llegaba a tomar té lo mejor de la sociedad santiaguina de los años 50, tentados por sus famosos dulces llamados Besitos o los tapaditos de pollo con palta y jamón con huevo. En Huérfanos al llegar a Ahumada, fue el primer “bar lácteo” de Chile, famoso por sus leches con plátano o frutilla y los jugos naturales de chirimoya, papaya y uva. En esos años no existían las jugueras eléctricas, por lo que era toda una novedad pasar a La Novia a tomarse un milk shake. Era un clásico ver a grupos de amigas o mamás con sus niños tomando té con leche y comiendo un Panagra, postre hecho con helado, frutas y crema en honor a la línea aérea del mismo nombre. Sus dueños fueron durante muchos años la familia Sahli, que luego tomó la concesión del Hotel Crillón.

LUCERNA

De día dulcería y pastelería, de noche un cabaret con los mejores espectáculos del minuto. El Lucerna era el lugar de reunión de los años 40, muy usado para tomarse una copa de vino añejo mientras las Hermanas García hacían su show en un escenario circular que rodeaba las mesas y que la escritora Marta Brunet describió como “un picadero para trillar yeguas”. En Alameda 262, todas las tardes se rifaba un mantón de Manila y una botella de champagne de la Marquise de Sauvigné entre los asistentes al Aperitif Concert, como llamaban a la función vermouth. Y los sábados en la mañana se llenaba de familias con niños que llegaban a tomar desayuno y comían unas deliciosas medialunas recién sacadas del horno. Lamentablemente, un terrible incendio arrasó con todo el 25 de enero de 1949 y terminó con uno de los lugares más de moda de Santiago de los 40.

CHEZ HENRY

Este emblemático restorán santiaguino lleva su nombre por su chef, un francés que llegó a Chile contratado por la familia Cousiño Lyon y que luego de varios años de entrenamiento abrió este lugar en 1925. Ubicado en el Portal Fernández Concha, frente a la Catedral y la Plaza de Armas, ofrecía todo tipo de platos franceses, como paté maison, caracoles y variadas salsas. Pero monsieur Henry deleitaba a sus clientes con la torta Saint Honoré, preparada con hojaldres rellenos con crema chantilly, delicia que hasta ese minuto era totalmente desconocida en Chile.

Años más tarde, el Chez Henry pasó a manos del inmigrante ruso Isaac Fischman y luego uno de sus hijos tomó el mando por un tiempo. Los años de oro de este restorán fueron durante los 80. En ese tiempo cambió de giro y se centró en comidas típicas chilenas al igual que en preparaciones originales y curiosas, como caldos de gallo, ancas de rana, tortillas de sesos, sopa de tortuga, además de codornices y perdices a la cacerola acompañados de tragos como el Old Fashion, Campari y Primavera.

Uno de sus empleados más fieles fue Rigoberto Oñate, quien durante 22 años estuvo a cargo de importantes misiones, como armar 120 mil canapés para navidad, desconchar locos y preparar las centollas que llegaban vivas.

El 2003 el Chez Henry cerró sus puertas. En un remate que duró siete horas, seguidores y dueños de otros restoranes se llevaron los últimos recuerdos de este lugar de encuentro.

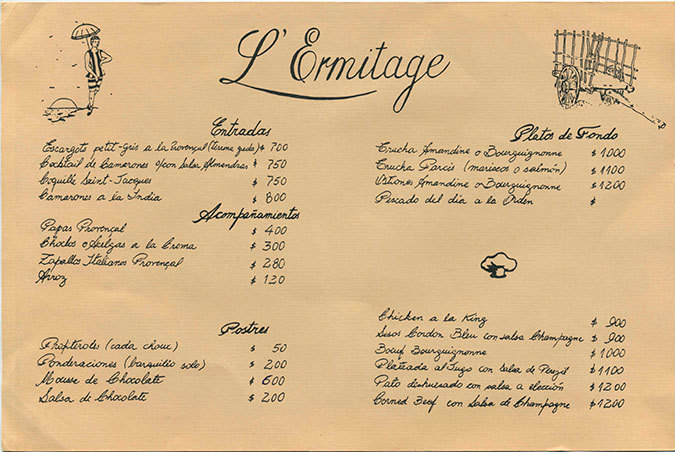

L’ERMITAGE

Fundado en 1977, este restorán tiene tantas historias como años de vida. Su dueño es Guillermo Acuña, un empresario gourmet que ha dedicado su carrera a la buena cocina. L’Ermitage partió en la calle El Bosque, esquina Roger de Flor, con una exquisita carta de platos franceses y recetas milenarias de diversas partes del mundo. Pero Guillermo comenzó mucho antes con sus aventuras culinarias. En los 70 se fue a Estados Unidos gracias a una oficina de intercambios estudiantiles y una vez allá le ofrecieron administrar el restorán de unos amigos. Sin ningún conocimiento pero con muchas ganas, se metió en el negocio y quedó fascinado. Fue tanto lo que aprendió sobre la marcha que cambió de giro, entró a estudiar a la Cornell University en Nueva York y se especializó en el tema. Más tarde trabajó para los más elegantes restoranes de la Gran Manzana y de Vermont, y luego de algunos años decidió volver a Chile y abrir su propio local.

Con modernos hornos, refrigeradores y utensilios comprados en Estados Unidos, inauguró un bar que llamó Burbujas. Pero después de un tiempo se dio cuenta que su sueño era tener un restorán y no descansó hasta que encontró el lugar adecuado. Así nació L’Ermitage, en un local que antes había sido un café concert y que Guillermo ambientó con muebles franceses junto a una gran chimenea.

Después de varios años de éxitos, el empresario Gabriel Délano le ofreció arrendar la marca y contratarlo como parte del staff. Guillermo consideró que era un muy buen negocio y gracias a la transacción logró independizarse un poco del proyecto y comenzar a construir una casa en Cachagua, que era otro de sus pendientes. Fue así que L’Ermitage se cambió de dirección y se fue a un lindo local en Tobalaba, con sillas pintadas a mano y mesas más grandes. La carta también varió un poco y quedó al mando del chef Guillermo Toro.

Poco a poco, Acuña empezó a instalarse en la playa y como los clientes del L’Ermitage lo conocían y muchos también tenían casa en Cachagua, le comenzaron a encargar los mismos platos del restorán para que él se los hiciera cada vez que iban a la zona. “Al principio yo mismo les llevaba las preparaciones, pero luego amplié mi casa y habilité un sector donde podían comer. Era un lugar clandestino, sin nombre ni nada y los menús estaban escritos a mano. Puse una gran carreta antigua en la puerta para hacer más reconocible el lugar desde la calle y todos los que iban a Cachagua sabían que comer en ‘La carreta’, como le decían era el mejor panorama. Hasta que un día me dieron la patente de alcoholes y abrí el restorán como corresponde. Terminé con el de Santiago y me radiqué definitivamente en la playa donde sigo con mi negocio hasta el día de hoy”.

El mismo define este lugar como un “revival del L’Ermitage de El Bosque”, y es muy cierto, porque lo armó tal cual, con la misma decoración y los platos de los años 70. Entre sus favoritos está una carne que llama Corned Beef, que aprendió a hacer en Estados Unidos y que la prepara con una inyección de sales y especies directamente al tapapecho. De acompañamiento, papas provenzales y, de postre, frutillas Romanoff flambeadas con cognac, pimienta negra, cardamomo, nuez moscada y helado. “Este lugar es como un club privado, como los de Toby, con sólo 8 mesas que tienen una linda vista a los cerros y al mar”. Calle de L’Ermitage 11, Cachagua.

LA CASCADE

Si en Chile algo sabemos de buena cocina francesa, en gran parte es responsabilidad de Madamme Ivette Raillard Planche, dueña y fundadora de este tradicional restorán.

Los cambios políticos fueron los encargados de traerla desde tan lejos. Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en un campo de concentración –por pertenecer a la resistencia francesa– y años después, cuando empezó el conflicto con Argelia, decidió escapar antes de que su único hijo pudiera ser llamado por las tropas de su país. La familia compuesta por Ivette, su marido Tibor Weisz y su hijo Jacques llegó a Chile en 1955. La idea original era seguir su camino a Argentina, pero nunca llegaron a su destino.

Al no poder ejercer sus carreras en nuestro país –ella era enfermera y él dentista– no les quedó otra opción que ingeniárselas.

Ella se dedicó en un principio a la alta costura, pero si hay algo que no podía negar, era su buen mano y el gran conocimiento que tenía de la cocina francesa, una cultura que poco conocíamos por estos lados. Así fue como decidió tomar la concesión del “Círculo francés” y tiempo después optó por abrir su propio restorán. El lugar elegido fue la esquina de Bilbao con Pedro de Valdivia, al lado del recordado cine, y lo inauguró el 1 de mayo de 1962 con el nombre de La Cascade, en recuerdo de su restorán favorito en París, La Grande Cascade en Bois de Boulogne.

En un principio era un tradicional bistró francés, “con manteles a cuadros, mesitas chicas, medio europeo folclórico”, recuerda su nieto y actual chef, Edouart Weisz. El ambiente era informal y relajado, sin pretensiones de gran restorán. La gente entraba a la cocina para ver cómo se preparaban los platos y su dueña se paseaba entre las mesas, conversando y disfrutando con cada uno de los clientes. Fue un éxito desde un principio.

Ivette se dio el tiempo de educar a sus clientes, ya que no estaban acostumbrados a las preparaciones de origen francés. “Mi comida con Coca Cola, jamás”, decía tajante y, según su nieto, fueron varios los que optaron por irse ante semejante negativa.

Caracoles, ranas a la provenzal, faisán, ostras con vinagre de echalottes, pâté de foie, liebre, perdices en salsa de uva, filete a la pimienta, mousse au chocolat y crêpe Suzettes son sólo algunas de las exquisiteces con las que Ivette conquistó a los chilenos.

Pero los tiempos fueron cambiando, dando paso a importantes renovaciones. En 1989 dejó ese aire informal y se transformó en un restorán de “mantel largo”, gracias a la influencia de su nieto Edouart, quien pocos años antes ingresó al negocio familiar para mantener la tradición. Pero no fue hasta 1996 que La Cascade se trasladó a Isidora Goyenechea, “porque teníamos que adaptarnos a los cambios en los ejes gastronómicos y de la ciudad”, explica Edouart. Por el mismo motivo en el año 2008 el restorán volvió a cambiar de dirección, esta vez a Borde Río, su ubicación actual. La decoración estuvo a cargo de Max Cummins y a juicio de su chef, “es el más francés de los tres restoranes”. Monseñor Escrivá de Balaguer 6400, local 8, Borde Río, Vitacura.

JOCKEY CLUB

A principios de los 80 Elías Sánchez dejó de lado la estabilidad de su trabajo en el Banco Santiago para embarcarse en un nuevo proyecto: abrir un buen restorán en el centro. Muchos de los clásicos del sector –cerca de La Moneda– habían cerrado y él se dio cuenta de la falta que hacían.

Decidió poner en práctica lo aprendido en Madrid, donde tuvo una sandwichería, y abrir un nuevo restorán de comida “bien sencilla”. Pero su maestro de cocina, Venancio –como todos los conocían–, que había trabajado junto a Hernán Eyzaguire en el Arlequín y con Ramón Sotomayor en el Maxó, elevó el nivel de la cocina rápidamente. “Yo sin este hombre no habría sido capaz de hacer nada”, dice Elías.

Parte importante y característica del Jockey Club era su decoración, elegida completamente por su dueño. En sus dos pisos recreaba un verdadero club inglés, con papeles murales y boiserie, un gran bar de madera y lindos grabados. Una elección totalmente natural y sin ninguna pretensión para Elías, “era el estilo de decoración que siempre vi en la casa de mis abuelos y en la de mis papás… Era lo corriente”.

En tres meses de preparativos, de invitar a amigos a probar los nuevos platos, de buscar el lugar perfecto y de contratar el personal adecuado, finalmente el Jockey Club abrió el 9 de diciembre de 1980 en Bombero Salas 1369.

Desde un principio fue un éxito. Durante los 10 primeros años, si no se reservaba era imposible encontrar una mesa, abría sólo en la hora de almuerzo y de lunes a viernes. Su agradable ambiente y su buena cocina lo convirtieron rápidamente en un clásico.

Según Sánchez su comida era media afrancesada, mientras que los críticos lo calificaban como “comida de casa chilena refinada”, y no se equivocaban. Corvina au Jambon, relleno con mezcla de jamón crudo, jamón planchado, queso rallado, crema y soya; Lenguado Jockey bañado con crema y caviar; Filete Jockey relleno con jamón y crema bañado con salsa de jamón y soya; Corvina Lady D rellena de salmón ahumado con salsa también de salmón, locos y crema; Albacora Prince Charles con cebolla perla acaramelada y salsa Montparnasse de estragón, caramelo y crema; y su clásico fricassé de distintas variedades, eran parte de los platos imperdibles.

Sus 26 años de historia dejaron miles de anécdotas para recordar, inundaciones, cortes de luz por apagones de la época, terremoto, personajes ilustres que durante años almorzaron ahí, etc.

Para su dueño era todo un panorama recibir a los clientes cada día, los conocía a todos… Pero poco a poco, y como pasó con muchos de los restoranes de la época, el centro culinario cambió y la clientela también. Así fue como finalmente este clásico restorán cerró sus puertas en el 2006.

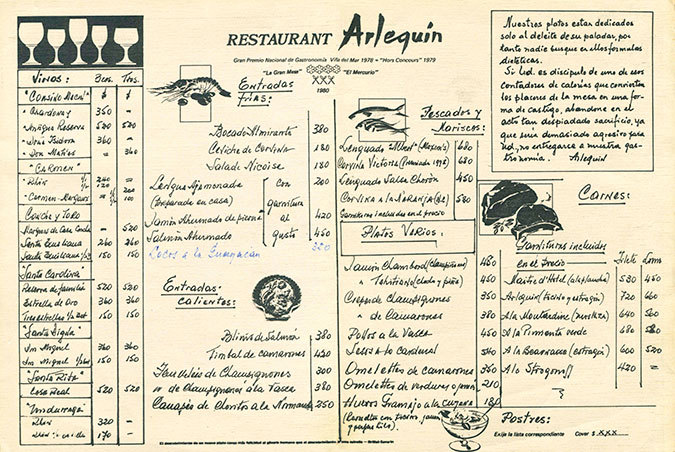

ARLEQUIN

Funcionó desde 1976 en General Holley casi esquina Suecia, a pesar del toque de queda. Lo creó el martillero y gran gourmet Hernán Eyzaguirre Lyon, asociado con su hijo Pablo. “Mi padre trabajaba en el Apart Hotel Américo Vespucio, de Eugenio Correa Montt, y los diplomáticos que llegaban le preguntaban dónde comer. Empezó a organizar comidas en el primer piso, y ahí se decidió a poner un restorán”. Nació así el Arlequín, un símbolo de la comida francesa en Santiago y pionero de la nouvelle cuisine, que un trabajo conjunto con René Acklin.

“Mi papá era un gozador, un vividor de las cosas buenas, era muy culto y el restorán fue creciendo por la calidad de la comida”. Se decía que era el más caro de Chile, pero los precios iban aparejados con la calidad. Usaban Drambuie francés para flambear los postres, y el whisky lo servían sin usar medidas. Hasta ese momento, cuenta Eyzaguirre, en Chile se comía muy bien, pero en las casas, y el Arlequín contribuyó a extender la idea de que se podía salir y comer muy bien. Los platos estrella eran la Corvina Victoria, rellena con tres tipos de jamón, y que recibió un premio de gastronomía en 1978; los sesos a la cardenal y los huevos gramajo a la cuyana, un vaso largo con papas fritas, jamón picado y un huevo a la copa. De postre, mousse de chocolate o crêpes suzette.

Al lugar iban Willie Arthur, José Piñera padre, Andrés Zaldívar, Francisco Bulnes, Jaime Guzmán, los panelistas de A esta hora se improvisa. A pesar de que se podría pensar que ahí se hacían grandes tertulias, lo cierto es que “al Arlequín se iba a comer bien”. De hecho, don Hernán fue uno de los fundadores del Club de la buena mesa, que además integraban Patricio Schmidt, Enrique Lafourcade, Sebastián Santa Cruz, entre otros gourmet.

MAXÓ

Fue uno de los restoranes más elegantes que ha tenido nuestro país durante los 70 y 80. Pasó a la historia por sus exquisitos platos mediterráneos con toques franceses, sus mozos impecables de esmoquin y unos espectaculares carros con bandejas de plata, sartenes de cobre y copones de cristal que ofrecían venados, langostas y las más sofisticadas aves.

Su dueño era Ramón Sotomayor, un empresario amante de la gastronomía que abrió este restorán en 1978 después de haber vivido y estudiado durante muchos años en España. “El nombre Maxó resultó de una broma. Me inspiré en mi hija Macarena, uní las primeras sílabas de su nombre y apellido y creé la sigla MaSo. Como todavía estaba en España lo traduje al catalán, porque se oía mejor, y terminó en Maxó”, cuenta.

Hijo de papás diplomáticos, Ramón vivió desde muy chico en diferentes países del mundo. Ahí le agarró el gusto a los aliños, los ingredientes exquisitos y a la gastronomía en general. Cuando tuvo que elegir una carrera no dudó en entrar a estudiar hotelería y turismo en España; luego trabajó en la cadena de hoteles Meliá. Durante 14 años aprendió al máximo sobre sabores, implementaciones y todo lo que había que saber para tener un restorán propio. A finales de los 70 volvió a Chile y empezó a organizar el negocio de su vida.

Luego de una encuesta encargada a la empresa Adimark supo que en nuestro país faltaban restoranes de lujo y que ofrecieran algo más que clásicas machas a la parmesana, caldillos de congrio o canapés de locos. Tomando como referencia los estándares europeos y haciendo uso de todos sus conocimientos, abrió las puertas de Maxó en una casa en la calle Antonio Bellet, en pleno Providencia.

Con la ayuda del arquitecto Juan Cristóbal Edwards y la paisajista Josefina Prieto –que se hizo cargo de la terraza–, Ramón remodeló esta antigua casona y la transformó en lo que siempre había soñado. Un lugar amplio, de dos pisos, con pocas mesas y todo tipo de detalles de primera clase. Sillas cómodas y con brazos, manteles de hilo almidonados y servilletas grandes, muy distintas a las “estampillas de cóctel” que se usaban en esa época, cuenta Ramón. Además, la cuchillería y los carros con la comida eran de plata Christofle. “El sistema era muy diferente al de hoy día, teníamos mesitas de apoyo para cada mesa y los mozos –a cargo del maitre Horacio Araneda, que hablaba 5 idiomas– hacían verdaderas mise en scène en el lugar y les preparaban ahí mismo a los clientes camarones flambées, crêpe suzette y mil otros platos”.

El Maxó fue el primer restorán chileno que tenía un sommelier que degustaba vinos traídos de Francia, Italia y Alemania y se los recomendaba a los clientes. Otra gran diferencia es que contaba con ingredientes importados que en esos años no existían en Chile. El salmón ahumado era traído de Canadá y Noruega, además de perdices y codornices. El champagne, el caviar de esturión y las trufas eran francesas, las angulas de España y algunos condimentos, como el estragón, se compraban en Argentina.

Cada temporada Ramón diseñaba la carta y también les enseñaba a los cocineros cómo preparar cada receta. Cuando el restorán estaba cerrado reunía a todos en el comedor, pedía que le taparan los ojos con una servilleta y sin ver nada cocinaba perfecto cada una de las exquisiteces. Entre los platos más exitosos estaba el Canard au Sang, un pato elaborado en una prensa, con una receta del siglo XIX que se hacía en el restorán parisino Tour d’Argent, y también las langostas flambées, que estaban vivas en la entrada dentro de un canasto chino y se llevaban a la mesa en una bandeja de plata para que el cliente eligiera la que quería que le prepararan.

Todas las comidas eran llevadas a la mesa en los famosos carros que estaban divididos en dulces y salados. El de las carnes ofrecía desde venado, codornices, perdices, roast beef y otras delicias que eran cortadas con cuchillos especiales en frente del comensal. También había uno de quesos, que pasaba antes del postre y que contaba con muchas variedades traídas directamente de Francia, decoradas con hojas secas, guayabas, uvas y una linda cúpula de cristal. El de los postres tenía la forma de una escalera y ofrecía eclairs, tortas como la Saint Honoré y la Pompidou, además de compotas de frutas hechas en el mismo Maxó.

También había un carrito de licores que tenía un calentador de copas especial para el coñac y junto con éste se ofrecían los mejores puros del mundo, como los Montecristo y Romeo y Julieta.

Con servicios de almuerzos y comidas, el Maxó funcionaba sólo con reservas por teléfono, lo que era un verdadero lujo, porque en ese entonces no todos contaban con cabinas ni líneas telefónicas (ahí había 2). Sin cartel a la vista, la casa no decía mucho por fuera y sólo los que la conocían o tenían el dato lograban dar con ella.

Al mes de la inauguración el local ya estaba lleno y llegaban reservas incluso desde Europa y Estados Unidos. Como Raymundo Larrain, que en ese tiempo vivía en Nueva York y que cada vez que venía a Chile llamaba antes para reservar una mesa y juntarse a comer con su amiga Marta Montt y el jet set santiaguino. Hasta ahí también llegaban presidentes y ex presidentes como Jorge Alessandri, Augusto Pinochet, Eduardo Frei, al igual que diplomáticos y empresarios, como Anacleto Angelini, Javier Vial, Ricardo Claro, Manuel Cruzat y Fernando Larraín.

El éxito fue tal que incluso se comenzaron a ofrecer servicios de catering, algo no visto hasta ese minuto y entre los eventos se contaban las galas del Teatro Municipal, las carreras importantes del Club Hípico y también matrimonios en casas. “Llegábamos con toda la artillería y servíamos y preparábamos las mismas exquisiteces que en el local de Antonio Bellet”.

Pese al éxito, la fama y los buenos comentarios, en 1983 Ramón vendió el restorán debido a la intensa crisis económica que se vivía en esos días en Chile y al poco tiempo cerró sus puertas definitivamente.

BALTAZAR

“En el país de los ciegos el tuerto es chef”, decía Carlos Monge, dueño de este emblemático restorán de los años 80. Conocido por su fascinación por la buena mesa, su talento innato y sus muchas experiencias vividas en sus múltiples viajes por el mundo, fue un personaje importantísimo de la gastronomía local, precursor en usar ingredientes y recetas orientales, especies exóticas, nuevas técnicas de cocina –como la fusión– y las más novedosas presentaciones. “El gordo era goloso y tuvo siempre interés por la cocina, lo que le ocasionaba serios conflictos con su padre, que era riguroso en cuanto a la educación de sus hijos y se oponía a que los hombres entraran a ella. Laura, la mamina de Carlos, lo mimó siempre y le hacía llegar comida a pesar de que estuviera castigado. En una ocasión, su padre y yo estábamos fuera de Santiago, la mamina estaba enferma y Carlos organizó a sus hermanos en la cocina. Cuando volvimos a la casa, había producido una comida completa”, cuenta su mamá, doña Josefa Sánchez.

Con sólo 26 años y luego de una larga estadía en Holanda, volvió a Chile para quedarse y abrió Baltazar. Lo llamó así en honor a su mismo nombre, ya que se llamaba Carlos Baltazar.

Ubicado en El Bosque, un barrio absolutamente residencial en esa época, fue el primer restorán de la cuadra y estaba decorado completamente diferente a todo lo visto hasta ese minuto. Carlos, además de ser muy buen cocinero tenía muy buen gusto, un sentido de la luz y el color heredado de su papá, el mueblista Luis Monge. Y el Baltazar fue el primer lugar realmente bien decorado de Santiago, rústico, contrastado, con el look de una taberna pero con detalles elegantes. Estaba lleno de lámparas, objetos curiosos, un gran barco, una máquina cervecera, sillas de paja con respaldo tapizado y mesas de madera diseñadas por su papá y una reproducción del infante Baltazar Carlos de Velázquez muy cerca del mesón de platos fríos, que también era toda una novedad. El mismo Carlos dibujó el logotipo para la papelería y los avisos publicitarios, y su mamá era la encargada de hacer los exquisitos postres y también los delantales de los mozos, que eran todos universitarios y trabajaban part time. Los cubiertos se ponían sobre unos chanchitos tallados y mientras se esperaban los platos se servía un exquisito pan casero con mantequilla aliñada con dill y un sofisticado paté que podía ser de venado, oca, liebre, jabalí o pollo.

Con un menú fijo que cambiaba todos los días y una gran variedad de ensaladas, se podía elegir entre dos sopas y cuatro alternativas de platos que combinaban ingredientes y estilos de diferentes países, pero inclinado a lo oriental. Carlos impuso el curry en Chile y entre las recetas más famosas estaba la crema de espinacas picante con queso, carne a la griega, curry de la India, chanchitos indonesios o conejos florentinos. “No es que queramos ser distintos… ¡Somos diferentes!”, decía él mismo sobre Baltazar.

La crítica gastronómica Soledad Martínez llegó un día a almorzar con su marido y quedó fascinada. “De inmediato supimos que estábamos en un lugar excepcional. Era un sistema original, inédito en Chile en que hasta entonces todo era a la carta y de poca variedad. Aquí había una sopa del día, un espectacular buffet de entradas, platos de fondo y excelentes postres a elección, todo por un precio fijo. Una verdadera revolución, con una cocina que mezclaba especias de Oriente con las enseñanzas macrobióticas, y que además volvía a poner en valor los ingredientes chilenos como chaguales, piñones y cochayuyo. ¡Era fantástico!”. A los pocos días publicó su experiencia en el diario El Mercurio y con ello el restorán comenzó a repletarse día y noche, transformándose en el lugar obligado de los santiaguinos. Tenía mucha onda, era entretenido, con buena música, iluminación, comida exquisita, un restorán como no hay ahora.

Sin embargo luego de no poder lidiar con los permisos y las obligaciones de la municipalidad, en 1985 decidió trasladarse a una antigua casona en Las Condes, muy cerca de Estoril. Y al poco tiempo vendió su parte, comenzó otros negocios hasta que se instaló en Zapallar tiempo completo.

Ganador de innumerables premios –como cuatro medallas de oro, seis de plata y cuatro de bronce, tres medallas a la creatividad y otras tres a la presentación en siete concursos anuales organizados por Achiga–, este genio gastronómico murió el 19 de enero de 2001, producto de un cáncer, rodeado de amigos y familiares, y fue enterrado en Zapallar.

METRO

Este restorán resultó casi por casualidad y terminó siendo un éxito rotundo. Todo partió en 1985, cuando Carlos Monge junto a José Manuel Godoy y David Halbert abrieron en Avenida Las Condes el Baltas, un pub discotheque al lado del clásico restorán Baltazar. Era un lugar más joven y bohemio, donde se jugaban juegos de mesa y hasta donde llegaban muchos extranjeros.

Todo iba bien hasta que en 1989 lo transformaron en la discotheque Scratch y el 92 decidieron remodelarla y le pidieron ayuda al arquitecto Mathias Klotz, quien les presentó un proyecto que les encantó desde el primer minuto.

Sin embargo, tal como cuenta José Manuel, “un día conversando dijimos que ya estábamos un poco viejos para discotequeros y decidimos que por qué no mejor mandábamos a cierta parte la discotheque y hacíamos un súper restorán en vez”. Fue así que sobre los mismos planos empezaron a ver si podían hacer calzar su idea y cuando llegó Mathias a la reunión casi se murió de la impresión porque ya tenía listo el plan anterior. Al final, aceptó la nueva idea e inspirándose en la película El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante dio vida al Metro.

El lugar era muy amplio, de dos pisos y de decoración ecléctica. En el hall de entrada había un gran acuario lleno de peces azules, un lounge y pullmans. Y en el interior, un muro forrado en cuero de vaca, una barra de madera, una yola, esos botes de competición a remos, que colgaba y una espectacular lámpara de papel diseñada por la artista Tere Cruz. Al frente, un muro con una litografía de Las tres Gracias de Rubens y también un buffet frío con todo tipo de preparaciones. Y en el segundo piso, un mesón de sushi –toda una novedad, fue el segundo restorán de este tipo que existió en Chile después del clásico Japón– y los mismos dueños les enseñaban y alentaban a los clientes a probarlo, porque nadie sabía lo que era.

La comida también era bien original para la época. Carlos Monge estaba a cargo y en la carta había desde una exquisita hamburguesa hasta comida asiática, como solomillo a la balinesa, reineta cocinada con leche de coco y pavo con camarones.

El lugar se repletaba y entre los que llegaban estaba el escritor Antonio Skármeta y Alberto Fuguet, el grupo La Ley, Cecilia Bolocco, Cristián García-Huidobro y José Joaquín Brunner, entre muchos otros. “Entre las tantas anécdotas que vivimos en este lugar una vez me llamaron de una institución en la que había concursado la actriz Claudia Celedón. Me dijeron que había ganado el premio de ‘una comida ideal’ y ella había elegido el Metro para llevarla a cabo. Fue así que le preparamos una gran comida y quedó feliz con el resultado”, cuenta José Manuel.

Después de algunos años, los socios decidieron seguir adelante con distintos proyectos personales y lo vendieron. En 1997 el Metro cerró sus puertas para siempre.