Era bien distinto el Santiago y El Arrayán de los años 70. Sólo había parcelas en la zona de Avenida Las Condes entre Estoril y el Cantagallo. A medio camino estaba El Alero de los De Ramón, un rancho folclórico donde se comía y bailaba. De ahí hacía el oriente, era un descampado, interrumpido sólo por el mítico Far West, a la altura de Quinchamalí, y la casona colonial de la plaza San Enrique, que marcaba el fin de la Avenida Las Condes y el quiebre definitivo con el resto de la ciudad. De ahí hacia la cordillera, lo que se conoce como El Arrayán, era tierra de arrieros. Había uno que otro refugio de fanáticos esquiadores, y un par de restoranes que se repletaban el fin de semana, como hasta ahora, de santiaguinos que iban a pasar el día junto al río. La Querencia, que cerró el año pasado, era uno de los más afamados. También el restorán Doña Tina, que empezó en 1970 y al que poco después se sumó el clásico Los Gordos, donde incluso decían que se podía prender la chimenea porque estaba fuera del límite urbano. Inmutable por más de 40 años, hace poco también cerró sus puertas, llevándose con él cientos de fotografías que tapizaban sus muros de buenos recuerdos.

Por los años 70, incluso en los 80, eran pocos los que se aventuraban a vivir más arriba de la Plaza San Enrique. En esa época no llegaba el alumbrado público ni el teléfono. Sergio Grau fue uno de los primeros. Vecino de toda la vida de El Arrayán, este arquitecto amante del patrimonio fue quien compró la antigua casona colonial de la plaza San Enrique en los años 80, cuando un proyecto de tres edificios de baja altura amenazaba a esta histórica construcción colonial que fue parte de la Hacienda Las Condes, que llegaba hasta Argentina. Grau la restauró en adobe para demostrar que bien hecho y respetando sus normas constructivas, el adobe resistía los terremotos. Y así fue. También la amplió y le dio forma a un importante centro cultural que incluía un teatro, cuya acústica diseñaron expertos japoneses. “Tenía el mejor teatro de Santiago, con 400 butacas. Pero me cansé, me adelanté a los tiempos”, cuenta Grau, que la vendió en 1994 a la Municipalidad de Lo Barnechea.

Antes de que pasara a manos de la Municipalidad, la casona San Enrique fue un activo epicentro de la vida cultural y social de los vecinos de El Arrayán. Alguien que recuerda bien esos años es José Fliman, dueño del restorán El Huerto, que llegó el año 77 a vivir a una cabaña que arrendaba en Camino El Alto. “Cuando llegué no conocía a nadie. Mis vecinos eran una familia de baqueanos que hacía trabajos en piedra. Tenían caballos, mulas, para subir al cerro. Después conocí gente que tenía casa acá. Eran puros hippies. Convivían los afuerinos con los arrieros. La última oportunidad de comprar pan era el Montserrat, el que está todavía en Avenida Las Condes. Pero el camino para acá arriba era de pura tierra. Después ya no encontrabas nada. No existían los teléfonos, y había una solidaridad entre los vecinos que si te faltaba azúcar ibas y tocabas la puerta, o si tenías que dejar al perro solo, lo dejabas encargado. Era como armónico. Había buena onda, todos te llevaban a dedo. Era gente con la que te cruzabas y te saludabas”, recuerda.

A Nicole Mintz, su socia de toda la vida, con quien formó El Huerto, la conoció en un curso de preparación al parto natural que daba la sicóloga Marta Huepe, que todavía vive en El Arrayán y era vecina de Memé Balmaceda, una de las iniciadoras de la comunidad de Llico. “Teníamos a los niños en el jardín infantil que estaba al lado del Cristo y nos íbamos caminando a dejarlos y a buscarlos. Casi todos los niños que iban eran amigos, se hacían lazos profundos. Eran tiempos en que se visitaba a los amigos los domingos sin previo aviso. Uno tocaba el timbre y te recibían con pan con palta y dulces chilenos. Nosotros no salíamos mucho, éramos más de juntarnos en casas, con o sin niños, a comer o a conversar”. A veces organizaban paseos a la cordillera, por el día o a alojar, y los fines de semana eran famosos los partidos de volleyball en la casona San Enrique.

El pueblito

Otro punto de congregación era el Club Las Condes, en Camino El Cajón, con su enorme piscina de arquitectura moderna, construida a fines de los años 50, que todavía sigue en pie. “Los mejores años nuevos de mi vida los pasé ahí”, rememora Susana Nacrur, vecina del condominio Los Arrayanes del Alba, uno de los primeros que se construyeron y que tenía una moderna particularidad para la época: un funicular para subir a las casas, que se empinaban en el cerro. Igual que un condominio moderno que se construyó hace poco, y que se ve desde la casa de Susana en los faldeos del cerro que circunda el camino Refugio del Arrayán, al otro lado del estero. “Yo creo que este fue un proyecto bien loco para su época, como romántico. Porque en esa época aquí en El Arrayán era muy poca la gente que vivía. Eran casi puros refugios para ir a esquiar. Yo me vine a fines de los 80 porque tenía una hija con asma y un doctor me recomendó que me viniera a la precordillera. Fue la mejor solución. Si antes tomaba 10 remedios, acá tomaba 2”, cuenta.

“Era una época maravillosa. En la plaza San Enrique estaba el Roy Roy, donde vendían las mejores empanadas fritas y pan recién hecho. Los huasos llegaban a caballo. A la altura de Quinchamalí estaba el Far West, que era como una mini ciudad donde la gente caminaba con vestidos de la época. Tú entrabas y te tomabas una bebida en la cantina. Era genial. De ahí para arriba era todo camino de tierra. Yo subía desde mi pega en Avenida Matta, y era como llegar a un pueblito. En la noche se sentían los jeeps y los disparos de la gente que venía a cazar”.

También recuerda con nostalgia esos años Patricia Urzúa, creadora junto a su marido Enrique Ihnen del legendario restorán Los Gordos, que funcionó por más de 40 años en El Arrayán. Partieron en una casa que arrendaban en la calle San Enrique, no lejos de su ubicación definitiva en Camino El Bajo. Hasta ahí llegaban amigos que se quedaban todo el fin de semana cantando y disfrutando de la afamada buena mesa que ofrecían en su casa Patricia y Enrique, más conocidos como Los Gordos. Un día alguien les insinuó que abrieran formalmente un restorán, y así nació el que quizás fue el más emblemático de los restoranes de El Arrayán, en diciembre de 1973. Ahí se reunía buena parte de la bohemia santiaguina. Publicistas y rostros de la TV de la época se amanecían cantando en una especie de improvisados café concert en los que participaban también los garzones y, por supuesto, la pareja de anfitriones, que después de cocinar para la concurrencia terminaba sumándose al canto y la guitarra.

“Se juntaban las mesas y se quedaban hasta la hora del queso”, recuerda Patricia, que en noviembre de 2018 dejó la entrañable casa de madera junto al río donde vivió y administró su restorán por cuatro décadas. “Antes no era como ahora, que prohíben todo. No era salir a comer, era salir a pasarlo bien. Era todo diferente. Lo Barnechea era un pueblo precordillerano. Pasaban los arrieros con sus mulas. Los carabineros que había eran tres, y andaban a caballo. La Dehesa no existía, eran puros potreros. La gente se saludaba, se cuidaba. Nosotros bajábamos a La Vega y los vecinos nos encargaban sacos de papas y harina para hacerse el pan”, recuerda.

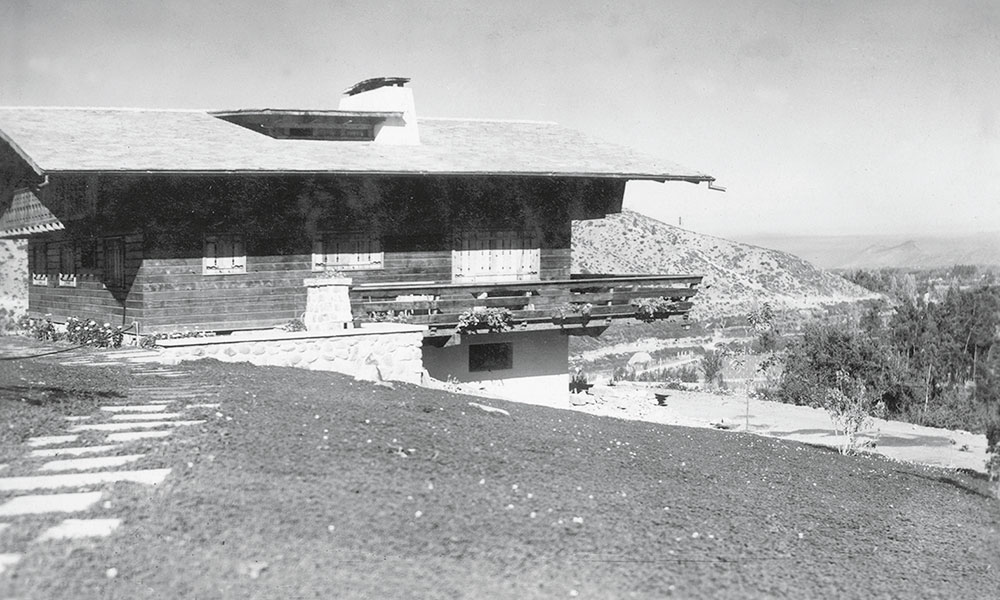

Junto a Los Gordos, son varios otros los restoranes icónicos de El Arrayán que han cerrado, como La Querencia y Mi Rancho. Pero aún se mantiene en pie el clásico Hansel y Gretel, inaugurado en 1960. Por esos años, Josefina Meyer y Gustavo Weisser, una pareja de alemanes avecindados en Chile, propietarios del restorán Bremen en Providencia, vinieron de paseo a El Arrayán y encontraron que era el lugar perfecto para abrir un salón de té que reuniera a la familia. “A ellos les llamaba la atención lo mucho que se preocupaban acá en Chile de los niños, por eso se les ocurrió abrir un salón de té donde pudieran venir los matrimonios con sus hijos, a pasar una tarde tomando ricas onces y rodeados de naturaleza”, cuenta Cristina Müller, que se casó con un hijo de la pareja de alemanes y que hoy está a cargo del restorán. Compraron un terreno que tenía muchos árboles grandes y construyeron una casa de madera cuya estructura original aún se mantiene en pie. Y como gran atracción para los niños, en medio del bosque levantaron la temida casa de la bruja. “Era un lugar como de cuento, por eso le pusieron Hansel y Gretel”, explica.

Aunque muchos de los añosos árboles originales que cobijaban la casa de la bruja ya no están y a pesar del inevitable avance que ha tenido la ciudad hacia El Arrayán, en el Hansel y Gretel todavía se respira esa sensación de estar lejos de Santiago, rodeado de naturaleza. Esa prevalencia del entorno es la que todavía encanta a los vecinos de este barrio de Santiago que mantiene sus aires de pueblo.

“La gente que vive acá en El Arrayán es distinta, porque es como más volada, más hippie. Gente que le gusta la onda de salir a caminar al río con sus perros. Gente que quiere vivir acá no más, porque disfruta la naturaleza, la tranquilidad. Abrir la ventana y que tu vista no choque con nada. Acá en el condominio cuando llega el viernes estamos todos felices, porque no nos movemos más. Nos despertamos escuchando caballos, pajaritos. Y todo el mundo llega, porque es muy rico vivir acá”, cuenta Susana Nacrur.

El que tampoco se mueve de estos lados es José Fliman, que empezó a frecuentar El Arrayán cuando era estudiante universitario. “Tomaba la liebre número 4 que era como la micro que subía por el Camino El Cajón. Ahí me bajaba y subía caminando hasta el Santuario (de la Naturaleza). Era como el paseo que había cerca de Santiago para estar en la montaña. A mí me encantaba. Para mí todavía esto es súper rico. Primero, porque tengo raíces, árboles que he plantado. En días de semana hay una tranquilidad exquisita, hay un espacio que no podría tener en ninguna otra parte de Santiago. Me gusta el frío en la noche, el frío en invierno, me gusta el clima, me gusta la montaña. Podría haber pensado en cambiarme cuando había que ir a dejar a los niños al colegio, ir a trabajar, ir a buscarlos, volver a trabajar… Fue época de harto sacrificio, de harto empeño. Pero compensaba que cuando llegabas acá, era tranquilito, estabas al aire libre, en la naturaleza. Acá no hay ruido, no creo que me cambie”, dice con firmeza, sentado en el comedor de la casa tipo A que compró a fines de los años 80 y que fue ampliando a medida que crecía la familia.

Eso sí, tiene sus reparos. “Esto ya cambió. La gente ya no es como en los tiempos de la América, una hippie que vivía en la entrada del Santuario de la Naturaleza, en los 70. La infraestructura es la misma de hace 30 años, pero ahora por las calles pasan unas tremendas 4×4 a 100 kilómetros por hora, sin parar y sin mirar a nadie”, acusa. Tampoco le gusta que hayan cerrado los accesos al río: “Yo siempre me iba caminando desde mi casa al Santuario, unos tres kilómetros. Bajaba por el sector de La Higuera, cruzaba el río y salía al Camino El Cajón. Pero de repente pusieron una reja. Han cerrado todos los pasajes y acceso al río, que es un bien nacional de uso público, por motivos de seguridad. Pero es pura paranoia. Porque no hay lugar más seguro que El Arrayán”, asegura Fliman. π