Años 50. Desde muy temprana edad, el deseo de Matilde Pérez fue convertirse en artista. Antes de eso, el día de su nacimiento la había marcado de manera especial: “Mi madre murió el día en que yo nací. Lo pasé mal y fui haciéndome la rebelde, lo que tuvo una importancia gigante porque me crié sola y no estaba dispuesta a que nadie me manejara”.

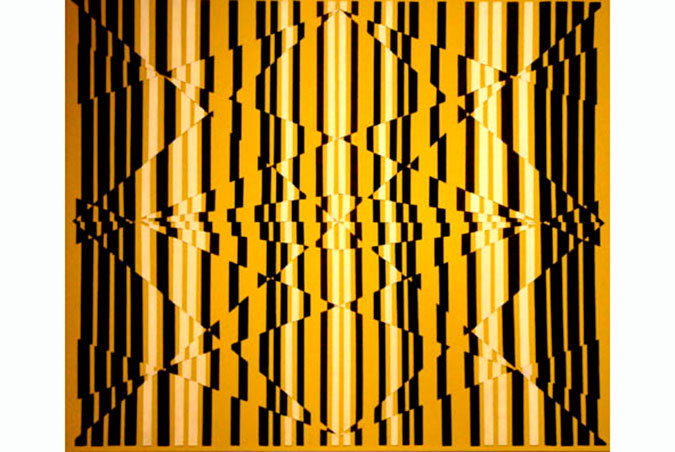

Para Matilde Pérez su voluntad y anhelo nunca estuvieron en busca de la celebridad o posteridad, sino más bien en el arte en sí mismo. Desde este rincón del fin del mundo, Matilde demostró que su obra es universal, que fue dueña de un lenguaje que traspasó fronteras, lo que explica en parte el rescate reciente de su obra tanto a nivel geográfico como etario, además de los seguidos homenajes que tuvo en el extranjero especialmente durante la última década. “Nunca he pintado para satisfacer a nadie, sino para mí misma, con el convencimiento de que he hecho lo que he querido hacer”, dijo en alguna oportunidad. Matilde nos dejó la sensación de que llegamos tarde o demasiado temprano a sus experiencias e investigaciones visuales, ese quiebre temporal que hace que sintamos una espinita clavada por no haberla valorado lo suficiente pero, a la vez, no lograr dimensionar el alcance que pueda tener su trabajo en el futuro es un desafío permanente.

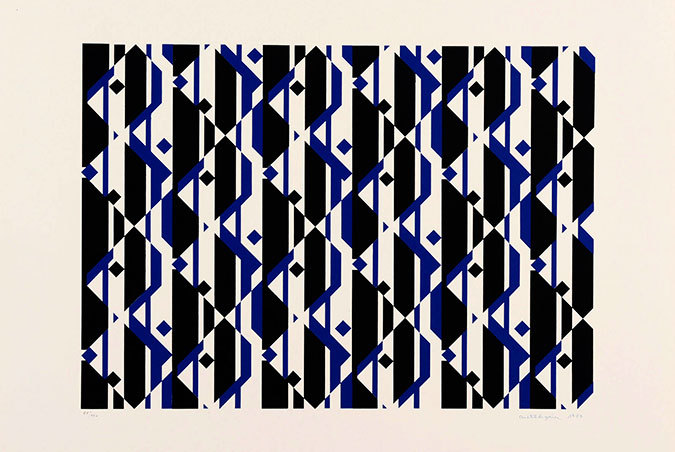

Un quiebre decisivo en la vida de Matilde Pérez vino en 1960 cuando recibió la beca de estudios del gobierno francés que le permitiría radicarse en París durante dos años. Una decisión nada fácil, considerando que en Santiago dejaba atrás un marido y un hijo de 8 años: “Eran cosas que en esa época no ocurrían. Hay que ser bien valiente por toda la carga social y cultural que eso implicaba. Lo curioso era que yo era el más feliz con la beca que se había ganado. Para ella fue muy importante sentir mi apoyo. El contacto lo teníamos a través de cartas y encomiendas”, recuerda su hijo Gustavo Carrasco. Con esa inusual decisión daba inicio a una travesía prometedora en busca de una vanguardia que de ninguna manera formaba parte del lenguaje visual común en Chile.

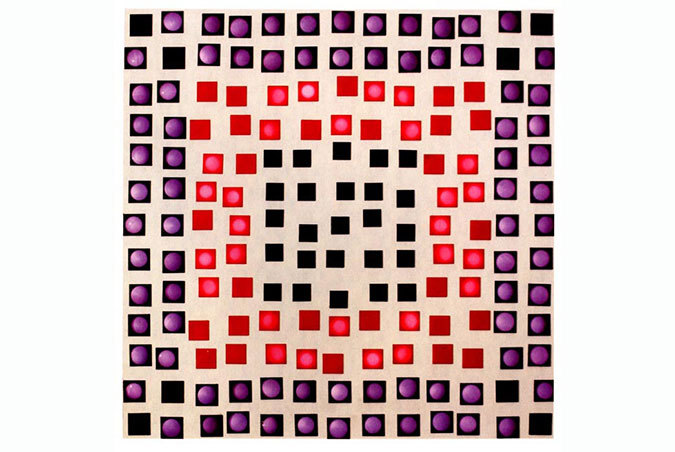

Matilde regresó de París a Chile tras sus periplos. Primero en 1962 y luego, tras otro viaje, en 1970. En ambas ocasiones, sus pares locales ningunearon sus ideas por no estar alineadas con los dogmas de un verdadero arte abstracto chileno. En el caso de Matilde Pérez, su articulación se inicia con ese encuentro casual en el que Marta Colvin la invita a la inauguración de la exposición de Vasarely: así coinciden dos mujeres, artistas chilenas, lejos de casa, conversando, pensando juntas y compartiendo ideas.

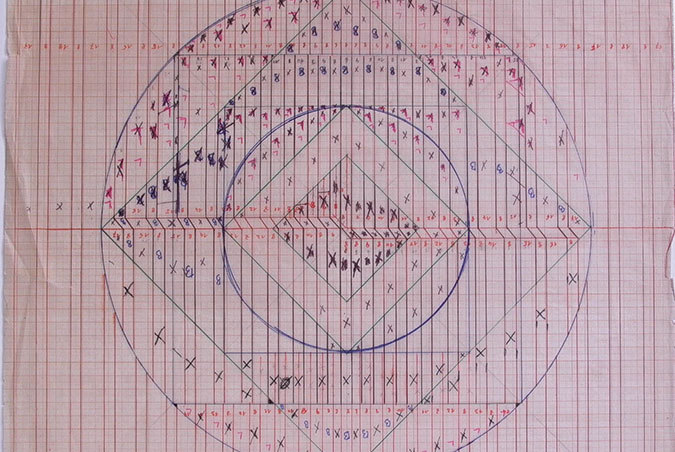

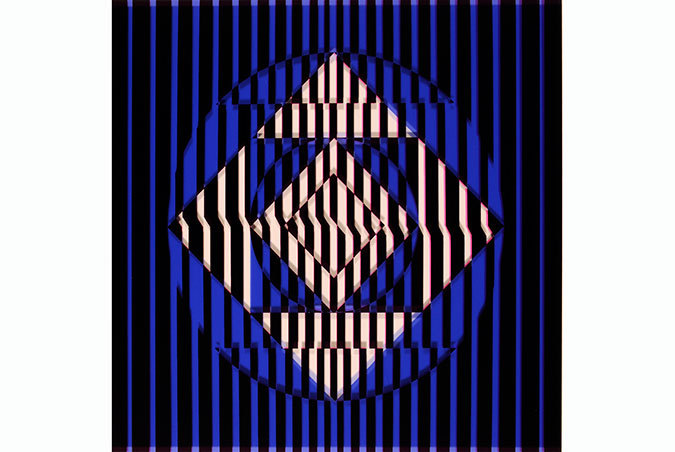

En Santiago, la realidad doméstica de Matilde Pérez distaba mucho del espíritu neo avant-garde que estaba desarrollándose en la escena artística del París de la posguerra. En el contexto chileno, las preferencias estéticas y el estilo de vida de Matilde Pérez resultaban poco convencionales. El espíritu de los tiempos en el Chile de los 50 se encontraba en mayor sintonía con la pintura figurativa que con la abstracta. “Recuerdo bien una obra que hice a mediados de los 50 que para mí fue fundamental: pinté una tela de rojo fuerte, sin nada, y le puse unas sillas que me gustaban mucho, les puse el respaldo y el asiento de color y entonces los moví en el espacio para que no existiera como espacio real”, dijo en una ocasión sobre la obra que, para muchos, sentó sus cimientos, convirtiéndose en el intento inicial de generar ilusión de movimiento por medio de la percepción visual.

“La ruta y el tipo de arte que eligió implica una rigurosidad absoluta y, en el caso de ella, una concepción del trabajo bien hecho. El más o menos no existe. El esfuerzo estaba en alcanzar la precisión. En los últimos años me dediqué mucho más a estar con ella, a conversar y entender su universo, se abrió un espacio distinto, de entender y valorar mucho más lo que hacía y también para reconocer con mayor énfasis el carácter, la tenacidad, la valentía de una mujer que trabajó sola, ninguneada, ridiculizada, pero que pese a todo tenía una fuerza interior y una constancia inclaudicable. Mucha gente le decía que por qué no se dejaba de hacer ‘rayas’ y no se ponía a hacer retratos… Aun así, y mirado con perspectiva, creo que la trascendencia de la obra de mi mamá es indudable, y crecerá en la medida que esta sociedad joven sintonice con este arte tan a la vanguardia y durante mucho tiempo adelantado a su época”, confiesa su hijo Gustavo.

“Conocí a Matilde en 2007, cuando era directora del Centro Cultural Palacio La Moneda y cuando con Justo Pastor Mellado montamos la Bienal del Mercosur que contenía obras de ella. Pasó que la gente, los asistentes, rompieron un par de obras de la Matilde y yo quise asumir de forma personal el daño causado, fui a su casa, pedí disculpas en nombre del Centro Cultural, restauramos las obras y me di cuenta del frágil sistema que rodeaba todo, desde la producción del trabajo hasta la manera que tenía para comercializar su obra. Fue así como junto a su hijo Gustavo y su nieta Catalina conformamos un equipo, haciendo un trabajo tanto simbólico como ejecutivo, empezamos a inventar cosas, salieron los viajes: Londres, Nueva York y Madrid, generamos obra nueva, salió lo del proyecto de los teleféricos pintados por Matilde y creo que de alguna manera reinstalamos su obra, el arte cinético que al ser un arte abstracto y geométrico, no se deja llevar por las influencias de la moda en el arte, viene y va, aparece y desaparece, y eso es una gracia”, dice Morgana Rodríguez, representante de la obra de Matilde Pérez.

“Ella fue una artista que nunca buscó un reconocimiento gratuito, trabajó hasta el final de sus días construyendo su utopía artística, para ella esto era lo fundamental. Matilde estaba absolutamente fuera del esnobismo y la falta de contenido y profundidad que vemos muchas veces en el medio artístico. A medida que la conocía, fui entendiendo que cada línea, color, forma geométrica o material de su trabajo surgía de una reflexión muy profunda. En ese sentido, estaba fuera de la improvisación del surrealismo, se trataba de una poética construida con mucha conciencia de lo que se hace, sin embargo, como me lo comentaba muchas veces, en el proceso creativo también había que detenerse para escuchar a la obra”, resume de buena manera el editor de su obra, Manuel Basoalto.